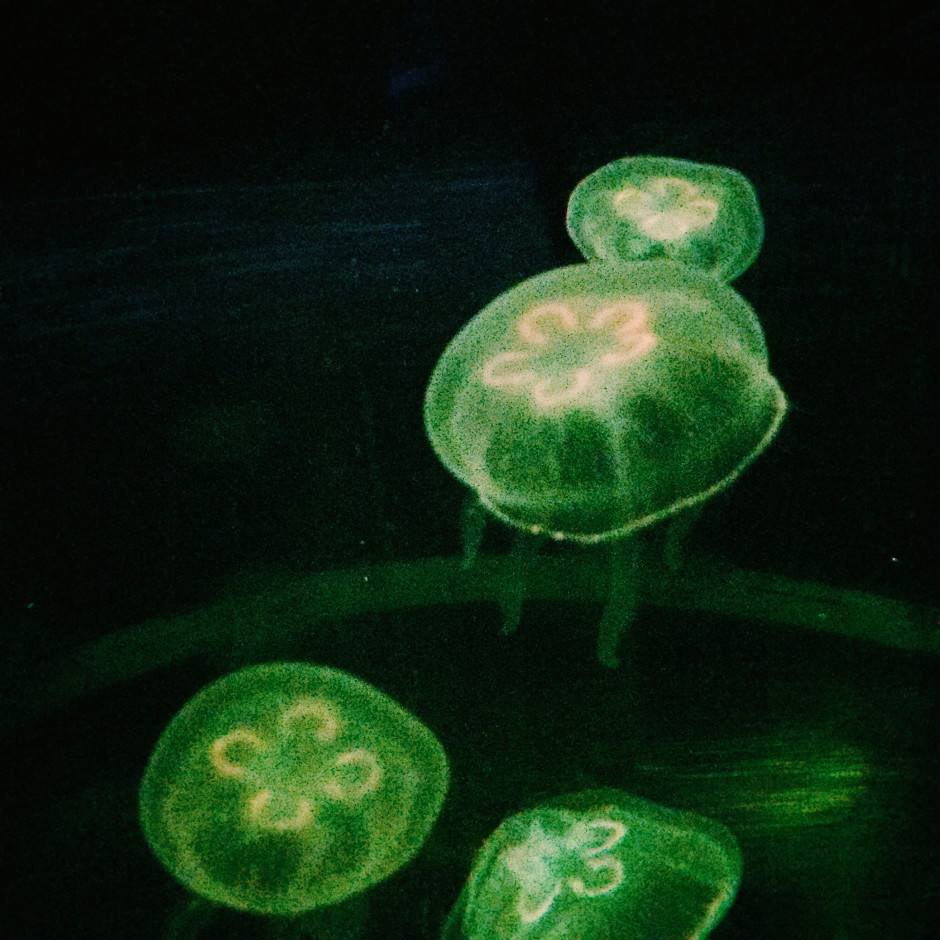

Medusa.

Forse ce l’hai fatta: mi hai trasformato in un uomo di pietra. Perché non piango, non mi dispero.

Perché non penso che la mia vita sia finita. Forse finirà la tua, se dopo questa rassegnazione di un istante, io ritornerò furioso. Fulmineo, come piaceva a te.

Per adesso sono di sasso, davanti alla vasca centrale dell’Acquario Civico di Milano.

Sono qui, da solo. A fissare le meduse, una danza di creature fluttuanti, belle e micidiali. Come te.

Ti ricordi, come abbiamo iniziato? Sei stata tu. Io mi sono solo lasciato prendere dai tuoi colori, dalle tue trasparenze delicate e aggressive.

Una medusa affascinante. E innocente. Ho pensato che avessi bisogno di farti portare, amore. Perché quelle come te, per quanto meravigliose e sensuali e intelligenti, per quanto vincenti in ogni campo dell’esistenza, non sono altro che plancton: si lasciano vivere dalla vita.

E attendono qualcuno che le afferri forte, che se le porti via.

Mi sbagliavo, invece.

Tu non sei plancton, tu sei l’onda che scuote e distrugge. Diavolo.

Avresti lasciato tuo marito per me. Stavate insieme da tanti anni, ma eri annoiata, poverina. Hai usato quella parola che ancora mi risuona nei timpani: “incompresa”.

Come se la felicità stesse nell’umana comprensione. Nello sforzo, inutile, di capire un sentimento. Di dare un nome a un’emozione.

Un affanno senza senso.

Eri tu, a chiedermi di vederci. Perché ti salvavo. Con la leggerezza che non conoscevi più nella tua casa.

Poi hai detto che lo avresti abbandonato lì, in cucina, appena possibile, che ti chiedeva un figlio e tu non lo volevi. Hai pronunciato la parola fine.

Ti sei avvicinata alla mia bocca con gli occhi, quel pomeriggio. Eravamo poco lontani da qui, nel Parco Sempione.

Hai visto i vecchietti che ballavano, nella balera pomeridiana. Hai detto: “Li vedi? Sono tutti più felici di me”. Nelle tue pupille ho scoperto l’invidia.

La paura di essere provvisoria per sempre.

Ti amavo già. Era fatta. La vita, finalmente nostra, ci guardava.

Il tuo silenzio, nei giorni e nelle settimane dopo, mi ha ucciso. La cosa più ovvia, quella mi aspettavo: che avessi scelto di restare lì, dov’eri.

Perché la corrente ti aveva portata ancora nel tuo letto.

Magari eri già incinta di lui.

Invece l’onda, che non si prevede, ti ha ributtata verso di me. E ti ho incontrata, per caso, all’ingresso della metropolitana.

Il bacio che davi a quell’uomo a me non lo avevi dato mai.

Non era tuo marito.

Tu mi hai visto, con l’occhio mezzo aperto, nel vortice di quella passione nuova.

È stato lì che ti sei rivelata Medusa. Non l’essere del mare, ma la creatura mitologica che pietrifica con lo sguardo.

Hai temuto per me, per te, per lui. Un mio scoppio d’ira.

Invece non ho fatto niente. Sono venuto qui, ormai roccia. A guardare le stupide meduse nella vasca dell’Acquario, io che sono un maledetto, inutile scoglio.

A pensare che adesso sono un pezzo di granito, per colpa tua.

Alla mercé di tutto. Dei venti, sopra ogni cosa.

Eppure si fa strada una certezza, minuscola e potente: una buona qualità ha la pietra. Che dura.

Mentre tutto muore, la pietra dura.

Lascia un commento